Geoprofil Karlsruhe

Virtuelle Exkursion durch Karlsruhe vom Turmberg bis zum Rhein

Dieser Ost-West-Querschnitt durch ganz Karlsruhe soll einen knappen Überblick über die Stadt ermöglichen.

Über die Sprungmarken oder die Seitengliederung kann man bei Bedarf zu den entsprechenden ausführlichen

Kapiteln kommen. Mit der Straßenbahn (im Folgenden beschriebene Route) ist das eine Tagesexkursion - aber

man kann die Route natürlich auch in Teilbereiche wie Turmberg mit Durlach, die Innenstadt oder Daxlanden

mit Hafen und Rhein aufteilen.

Mit der Straßenbahn nach Durlach Endstation

Zu Fuß über Bergbahnstraße/Turmbergstraße Aufstieg auf den Turmberg

Der Turmberg

über Durlach ist der "Hausberg" von Karlsruhe.

Man folgt der Bergbahn- und

Turmbergstraße nach oben und biegt am Anfang des Burgwegs in

einen schmalen, steilen Weg halbrechts ein.

Aufschluss

Wellenkalk

Rechts am Wegrand findet man beim Aufstieg diesen Aufschluss

des unteren Muschelkalks.

Wellenkalk

Deutlich sind die dünnen, leicht gewellten Schichten des grauen Gesteins zu sehen.

Bei der Bergstation der Turmbergbahn weiter auf den Turm oder (wenn noch geschlossen) zur Panorama-

terrasse neben der Bergstation

Die ehemalige Burgstelle mit Bergfried

Im Bereich einer älteren Wohnturmburg der Grafen von Hohenberg aus dem 11. Jhdt wurde der Bergfried - als

Ersatz für einen Vorgänger - in der ersten Hälfte des 13. Jhdts erbaut. Später kam die Burg in den Besitz der Mark-

grafen von Baden. Bei der Zerstörung Durlachs 1689 brannte auch der Turm aus. Nach langem Leerstand wurde

dann der Turm Anfang des 19. Jhds wieder instandgesetzt und schon gegen Ende des Jahrhunderts mit einer Gast-

wirtschaft ergänzt. Früher gelangte man aus wehrtechnischen Gründen nur über eine Leiter durch den spitzbogigen,

gotischen Eingang (Bild rechts) in über 12 m Höhe in den Turm. Auf dem linken Bild sieht man am Bergfried den

später angebauten Treppenturm zur hochgelegenen Eingangsplattform. Seitlich unterhalb des Turms befindet sich

heute ein Restaurant.

Aussicht von Turm oder Terrasse - Blick nach Westen

über den gesamten Oberrheingraben bis zur westlichen Grabenflanke, dem Pfälzerwald - in ca.

45 Km - Entfernung sehen. Eine Interpretationsskizze folgt mit dem nächsten Bild. Deutlich er-

kennbar ist die ovale Altstadt Durlachs an den roten Ziegeldächern im Mittelgrund. Sie ist von

einem weiten Ring neuerer Häuser umgeben. Es wird auch sichtbar, dass die Stadt Karlsruhe

großenteils von Wald umgeben ist.

Interpretationsskizze

Mit der Bergbahn

wieder nach unten, Gang zum Schloss

Entwicklung von Durlach: Die "Mutter" Karlsruhes liegt - wie viele Städte - am Treffpunkt zweier Verkehrsleitlinien,

hier sind es das Pfinztal und der östliche Rand des Oberrheingrabens. Diese Siedlungsgunst erkannten schon die

Römer, die an einer römischen Straße in der Vorbergzone eine villa rustica erbauten. Durlach wurde Ende des 12.

Jhdts auf einer Kiesinsel im Bereich der Kinzig-Murg-Rinne von den Staufern gegründet und ist 1196 als "oppidum"

genannt. Die Kleinstadt mit Ackerbürgern und Handwerkern wurde im 14./15. Jhdt nach Osten erweitert. 1565 wurde

die Stadt Residenz der Markgrafen von Baden und erfuhr einen wirtschaftlichen Aufschwung. Nach der Zerstörung

1689 im Pfälzischen Erbfolgekrieg wurde Durlach zwar wieder aufgebaut, verlor aber dann ab 1715 mit der Gründung

Karlsruhes als Residenz an Bedeutung. Durlach wurde wieder Ackerbürgerstadt. Das Industriezeitalter brachte mit

mehreren Fabriken einen erneuten Aufschwung. 1938 wurde Durlach von den Nationalsozialisten trotz Widerstands

der Bürger nach Karlsruhe eingemeindet.

Am Weiherhofbad vorbei durch Stadtgraben zum Basler Tor

Basler Tor,

Stadtmauer und Stadtgraben von Osten

Die alte Stadt war von einem Mauerring umgeben, der an einigen

Stellen noch erkennbar ist.

Blick über den alten Friedhof vor der damaligen Stadt

Rechts die Nikolauskapelle, dann folgt das Basler Tor

und links im Hintergrund der Turm der

evangelischen Stadtkirche.

Durch Tor,

Amthausstraße zum Rathaus

Modellhäuser in der Amthausstraße

prächtiger wieder aufbauen. Die Häuser sollten, einem vorgegebenem Modell entsprechend,

traufständig stehen, eine geschlossene Häuserfront bilden, mindestens zweistöckig sein und

die Straßenseite musste aus Stein gebaut sein - das "bäuerliche" Fachwerk sollte nicht mehr

das Bild der Stadt bestimmen.

Um den Markplatz angeordnet, bilden das barocke Rathaus, die evangelische Stadtkirche und

das frühere Gasthaus Krone auch heute noch das Zentrum des Stadtteils. Sowohl Rathaus als

auch Kirche wurden nach der Zerstörung der Stadt 1689 wieder aufgebaut. Die Tradition des

Marktes blieb bis heute erhalten.

Durch Pfinztalstraße nach Westen

Die Pfinztalstraße, die Hauptstraße Durlachs.

Das Haus rechts mit den Leuchten an der Vorderfront ist das

oben erwähnte ehemalige Gasthaus Krone.

Ende des 19. Jhds begann Sebold mit der Herstellung von Maschinen zur Streichholzproduktion. Mit der Ausweitung

auf den Bau weiterer Maschinen und schließlich dem Bau der eigenen Gießerei entwickelten sich dann die Badische

Maschinenfabrik Durlach (BMD) als Teil von Durlachs Industrie zu einem wichtigen Arbeitgeber der Region. Nach einigen

Besitzerwechseln wird der Betrieb Anfang des 21. Jhds beendet. Damit entstand die Situation, dass am Rande Durlachs

das ehemalige Industriegebiet einer neuen Nutzung zugeführt werden musste. Nach der Konversion befindet sich heute

hier ein Gewerbe- und Dienstleistungszentrum.

Rundgang durch das ehemalige Fabrikgelände

Ehemalige

Werkshallen - die linke Halle ist bereits teilweise

saniert und in Büros umgewandelt.

Zurück zur Haltestelle Friedrichschule, Fahrt nach Karlsruhe/Marktplatz, durch Kreuzstraße (!!!)

zum Schlossplatz

Karlsruher Schloss

der Grundstein wurde 1715 durch den Markgraf Karl Wilhelm von Baden gelegt. Ein erstes Schloss wurde 1749

bereits durch einen Neubau ersetzt, dieser Bau brannte im September 1944 aus und wurde später (1954 - 1965)

im alten Stil wieder hergestellt. Vom achteckigen Schlossturm gehen insgesamt 32 Radialstraßen aus. Radial-

straßen begrenzten im Westen und Osten den anfänglichen Stadtbereich und bildeten dann so mit sieben weiteren

südlichen Stadtstraßen die eigentliche Fächerstadt. Schlosshof, Schlossplatz und Straßen (Innerer und Äußerer

"Zirkel") trennten Schloss und Stadt. Im südlich anschließenden Stadtbereich lagen schlossnah Regierungs- und

Verwaltungsgebäude sowie die höherstöckigen Häuser des Adels, dann folgten damals niedrigere Bürgerhäuser.

Diese ständisch gegliederte Abfolge wurde aber bald durchbrochen. Heute befindet sich im Schloss das Badische

Landesmuseum.

Weiter zum Marktplatz

Marktplatz/Blick nach Süden

Rathaus (rechts) und die Evangelische Stadtkirche. Im Mittelgrund der Ludwigsbrunnen. Der Marktplatz bietet ein

harmonisches Bild eines klassizistischen Platzes. Er war seit 2013 wegen des Baus der unterirdischen Straßenbahn

bahn im Zuge der Kombilösung eine Baustelle.

Blick nach Norden

Am 10. Oktober 2020 wurde der - nach dem Bau der unterirdischen Straßenbahnhaltestelle neugestaltete - Marktplatz feierlich eröffnet. Die

früheren Straßenbahngleise sind verschwunden, der Platz ist nun durch Poller gegen terroristische Anschläge geschützt.

Ein innerstädtischer Block wurde für den Bau weitgehend abgerissen. Die Fassade eines alten Gebäudes (Denkmal-

schutz!) wurde in das neue Zentrum integriert. Insgesamt entstanden in der Einkaufspassage ca. 130 Geschäfte, Cafes,

Restaurants und Dienstleistungsbetriebe auf ca. 34 000 qm Fläche. Dazu kommen 4 000 qm Büro- und Praxisflächen.

Eine Tiefgarage stellt 900 Stellplätze zur Verfügung. Der Obelisk in der Platzmitte erinnert an die Badische Verfassung,

die in Deutschland eine der besten und liberalsten war. Sie wurde bereits 1818 unter Großherzog Karl verkündet.

Die Einkaufspassage

Über Ettlinger-Tor-Platz auf den K-Punkt

Infopavillon zur Kombilösung

Im Innenraum des Pavillons wurden Informationen zur Kombilösung zur Verfügung gestellt

und von der erhöhten Aussichtsplattform am Westende konnte man das Baufeld für die U-Strab

am Ettlinger Tor betrachten. Ein Bistro bot Gelegenheit zum Verweilen. Der Pavillon wurde 2021

umgewidmet und dient seither als Theaterkasse und Infozentrum zur Sanierung/Erweiterung

des Theaters. Leider ist nun seit September 2021 das Betreten der Aussichtsplattform wegen

"Einsturzgefahr"(?) nicht mehr möglich.

die Hauptachse des Schienenverkehrs durch die Stadt geworden. Zur Hauptverkehrszeit fuhr fast eine Bahn hinter

der anderen durch den mittleren Bereich (zw. Europaplatz und Marktplatz) der Karlsruher Einkaufsstraße. Was auf

der einen Seite die Erreichbarkeit des Zentrums fördert, war andererseits zur Belastung geworden. Deshalb wurde

dann um die Jahreswende 2009/2010 von der Karlsruher Schieneninfrastrukturgesellschaft (KASIG) mit dem Bau einer

U-Strab begonnen, um so den störender gewordenen Straßenbahnverkehr von der Oberfläche der Kaiserstraße in

die Tiefe zu verlegen. Unter Kombilösung versteht man die Kombination des U-Strabbaus mit verkehrstechnischen

Umbauten im Bereich der Kriegsstraße. Der U-Strab-Tunnel führt unter der Kaiserstraße vom Helmholtz-Gymnasium

im Westen bis zum Gottesauer Platz im Osten, am Markplatz gibt es einen unterirdischen Abzweig nach Süden bis

zur Augartenstraße. Die Kriegsstraße/B 10 erhält ungefähr vom Karlstor bis in die Ludwig-Erhardt-Allee einen neuen

Straßentunnel. Auf diesem Tunnel gibt es eine Straßenbahnlinie durch die Kriegsstraße, die innerstädtische Barriere

durch die vielbefahrene, mehrspurige B 10 wurde durch Untertunnelung und Rückbau der heutigen Straße aufgehoben.

Die Kriegsstraße weiter am Theater und Hotel Achat Plaza vorbei zur Esplanade hinter Scheck-In

Esplanade vor Südseite der Landesbank Baden-Württemberg

Blitzform bildet heute einen Teil des Nordabschlusses der Südoststadt.

Blick von der Esplanade zur Südoststadt

Auf dem Gelände des früheren Bundesbahnausbesserungswerks entstand im Südosten der Stadt

ein neues Stadtviertel. Am Ende der Ausbauphase wohnen in dem neuen Stadtteil ungefähr 5000

Menschen.

Zurück in die Fritz-Erler-Straße

Blick über den Mendelssohnplatz zur Heinrich-Hübsch-Schule

ersten großen Sanierungen (Anfangsphase seit 1961) internationale Beachtung. Der in den Anfangsjahren von Karls-

ruhe etwas planlos entstandene Stadtteil Dörfle war zunächst das Viertel einfacher Handwerker und Arbeiter und ohne

großen Aufwand erbaut worden. Die folgenden Verdichtungen (v. a. Bebauung der Hinterhöfe) führten zu hoher Bevölke-

rungs- und Gewerbedichte. Die einfachen und billigen Wohnungen wurden nach dem Krieg das Quartier für Alte, Aus-

länder und Studenten. Die Wohnqualität nahm im Laufe der Zeit weiter ab. Auch entwickelte sich hier das "Vergnügungs-

viertel" von Karlsruhe. So führten sehr kleinräumige Bebauung, geringe Freiräume, Mangel an Licht, Luft und Sonne, un-

gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, schlechte Bausubstanz und unausgeglichene Bevölkerungstruktur zu der Not-

wendigkeit einer Sanierung. Die im Bild sichtbare Fritz-Erler-Straße ist ein Beispiel der erst vorgenommenen Flächen-

sanierung. Der gesamte alte Baubestand wurde hier abgerissen und eine neue Prachtstraße durch den Stadtteil gebaut.

Nach zunehmender Kritik an der Flächensanierung ging man in einer späteren Phase zur Objektsanierung über.

Durch die Markgrafenstraße zum Waldhornplatz

Nachdem bereits große Teile des alten "Dörfles" der Flächensanierung zum Opfer gefallen

waren, entschloss man sich, die Sanierung für den Rest des Stadtteils als Objektsanierung

durchzuführen. Hier ein Blick in die Straße "Am Künstlerhaus", die nun erneuert an das alte

Dörfle erinnert.

Über Waldhornstraße

zum Berliner Platz

Baufeld der Kombilösung: Berliner Platz - Stand 2018

Daxlanden soll als Beispiel für die zahlreichen eingemeindeten Dörfer um Karlsruhe stehen.

Das alte Haus im Hintergrund steht deutlich höher als das rote Haus. Die alten Gebäude standen

alle auf der höheren Niederterrasse, dem Hochgestade, um nah am Rhein, aber trotzdem vor dem

regelmäßigem Hochwasser des Rheins etwas geschützt zu sein. Das rote Haus liegt direkt am Hoch-

ufer und dem Tiefgestade (Vordergrund). Nach der Rheinkorrektion und dem Dammbau war nun auch

diese tiefere Lage hochwassersicher.

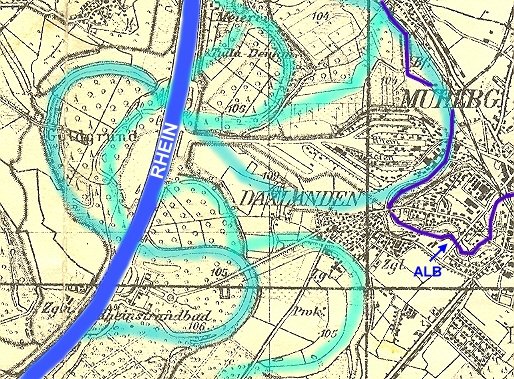

Alte Rheinläufe bei Daxlanden

Wegen Zerstörungen durch Rheinhochwasser musste die Siedlung mehrfach verlegt werden, 1651 wurde

die Kirche vernichtet, immer wieder ging Ackerland verloren. Bis zur Rheinkorrektion lag Daxlanden auf

einem Vorsprung zwischen der Albniederung und dem Fluss, es gab eine Fähre in die Pfalz, eine Schiffs-

und Zollstation und einen Ausladeplatz für Güter. Viele Einwohner waren deshalb früher außer Bauern auch

Schiffer oder Fischer. Daxlanden wandelte sich allmählich von einem Bauern- und Fischerort zum Arbeiter-

wohnort und wurde 1910 mit dem Gelände für den Hafenausbau nach Karlsruhe eingemeindet.

Landesaufnahme, Berlin (Zusammendruck 1941), Kartenausschnitt verändert, in Anlehnung an Thürach (1912) wurden alte

Rheinläufe türkisgrün, der begradigte Rhein und die Alb blau eingezeichnet

Gang zur Goldgrundstraße

"Goldgrundstraße" in Daxlanden

Im Rhein wurde früher Gold gewaschen, das in sehr winzigen Goldflittern von den Alpen bis in den

Rheingraben transportiert worden war. Besonders am Kopf neugebildeter Inseln im Strombereich

lagerten sich die Goldteilchen ab. Mit der Rheinkorrektion verlagerte sich der Strom nicht mehr, es

bildeten sich keine neuen Goldlagerstätten (Goldseifen) und die - schon immer nicht sehr ergiebige -

Goldwäscherei lohnte sich überhaupt nicht mehr.

Pfarrstraße 53

Dieses Fachwerkhaus wurde 1711 gebaut. Viele Häuser in Daxlanden stammen aus der Zeit vor der Gründung Karlsruhes,

als viele der heute eingemeindeten Siedlungen noch selbständige Gemeinden waren.

Künstlerkneipe in der Pfarrstraße

Zur Zeit der Wende vom 19. zum 20. Jhdt war das Wirtshaus ein beliebter Treffpunkt von Karlsruher

Künstlern, von denen noch Werke in den Gasträumen zu sehen sind. Aus dieser Zeit stammt auch der

Name "Künstlerkneipe".

Rheinhafen

Fettweisstraße 28-32

Lagern für Mineralöle, Chemikalien und Gase.

Rheinhafen

Als Nachfolger des zu klein gewordenen Hafens von Maxau - heute Yachthafen - wurde der Rheinhafen

ab 1898 im Tiefgestade gebaut und 1901 eröffnet. Dadurch wurde Karlsruhe zum Rheinanlieger, obwohl

die Stadtmitte ca. 7 km vom Rhein entfernt ist. Heute umfasst der Hafen nach Aus- und Umbauten 6 Hafen-

becken und ca. 300 ha Fläche. Kaianlagen und Lagerflächen (Freilager, Lagerhallen, Siloraum, Tanklager)

sind durch Straße und Hafenbahn erschlossen. Rheinhafen und Ölhafen bilden zusammen die Städtischen

Rheinhäfen und gehören mit einem Umschlag von über 6 Mio T (vor allem Mineralölprodukte und Massen-

güter) mit zu den größten Binnenhäfen Deutschlands und Europas. Die beiden Rheinhäfen zählen mit ca.

sechstausend Arbeitsplätzen zu den wichtigsten Industrie- und Dienstleistungsgebieten der Stadt. Wegen der

Überlastung der Bundesfernstraßen und der unzureichenden Transportkapazität der Bahn erwartet man einen

weiteren Aufschwung - besonders im Containerverkehr direkt von der Nordsee in den Binnenhafen. Ein Plan

für die Zukunft ist eine leistungsfähige Verbindung von Karlsruhe zum Mittelmeer durch den Ausbau des

bestehenden Rhein-Rhone-Kanals.

Durch die Fettweisstraße nach Nordosten zum Hafensperrtor

Hafensperrtor

Durch das Hafensperrtor kann nun der Ringdamm um den Hafen seit 1987 allseitig geschlossen werden. Schon

1999 gab es im Februar das zweite "Jahrhunderthochwasser" des 20. Jhdts, aber durch das geschlossene Hafen-

sperrtor konnte diesmal eine Überflutung des Hafenbereichs vermieden werden. Das Tor wird bei Einstellen der

Schifffahrt wegen Hochwassers bei einem Pegelstand von 7,50 m (Maxau) geschlossen. Vom Sperrtor bis zum

Rhein sind es 600 m.

die Containerbrücken, rechts ein Boot der Wasserschutzpolizei. Im Mittelgrund hinter dem Abzweig zum

Becken V das Tanklager (Hinweis: der eigentliche Ölhafen liegt flussabwärts bei der Raffinerie Miro).

Ganz hinten links die hohen Lagerhallen und Silos der Rhenus Port Logistics Karlsruhe und dann weiter

hinten in der Mitte mit dem hohen Schornstein das Heizkraftwerk-West.

durch Bauweise und Farbe von den jüngeren Gebäuden mit den hohen Schornsteinen aus der Zeit der

Hochschornsteinpolitik (Verteilung von Schadstoffen durch die Abgabe in großer Höhe über eine sehr

große Fläche und damit Verringerung der Schadstoffbelastung pro Flächeneinheit). Hier wird seit 1992

durch den Kraft-Wärme-Koppelbetrieb ein Teil der Fernwärme für die Stadt erzeugt.

Kraftwerksneubau - Stand 2013

Kesselhaus (rechts), 230 m hohem Schornstein und mit modernster Technik (Wirkungsgrad > 46%, Absenkung

des CO2 Ausstoßes, Fernwärme durch Kraft-Wärme-Kopplung, hohe Rauchgasreinigung) erzeugt nach der

Fertigstellung 912 Megawatt. Der Kraftwerkbau führte zunächst in Karlsruhe zu Ärger und Diskussionen wegen

des Schadstoffausstoßes (Kohlendioxid, Feinstaub, Stickoxide). Ein weiterer neuer Gas- und Dampfturbinenblock

ist geplant. Es wird interessant sein, zu verfolgen, ob er im Kontext der Preisveränderungen durch Auswirkungen

des EEGs noch gebaut wird.

Hafenausfahrt,

Vorhafen

Blick auf

das Rheinhafen-Dampfkraftwerk. Rechts die älteren

Kraftwerksbereiche. Hinter dem

Tank im Mittelgrund entsteht 2010 der Kühlturm

für den Kraftwerksneubau (linker Bildbereich).

Um den Kühlturm nicht übermäßig groß werden zu lassen, wird er

- im Gegensatz zu den bekannt

großen Naturzugnasskühltürmen - als Ventilatorkühlturm (ca. 80

m hoch) erbaut. Die Kühlluft wird

beim Kühlbetrieb durch große Ventilatoren an der Basis des

Bauwerks eingeblasen.

Von der Meldestelle die Straße nach Norden weiter

Auwald

Den ersten Feldweg rechts ein kurzes Stück hinein

Ruine Westwallbunker (Südseite), Regelbau 10

erhaltene Bunkerruine des Westwalls. Der Regelbau 10 (Baustärke B alt) mit 1.50 m dicken Mauern

war ein Gruppenunterstand mit angehängtem Kampfraum und wurde vor oder bei Kriegsbeginn erbaut.

Die "Oberrheinstellung" an der Grenze zu Frankreich verlief im Karlsruher Raum östlich des Rheins

weiter nach Norden.Westlich von Karlsruhe folgt der Westwall dem Grenzverlauf mit Frankreich durch den

Bienwald (Pfalz ) in westnordwestlicher Richtung. Diese "Bienwaldstellung" wurde im Süden Karlsruhes

durch den "Ettlinger Riegel" im Hardtwald ergänzt. Wie die meisten Bunker des Westwalls wurde auch

dieser Bunker nach dem Ende des 2. Weltkriegs gesprengt und die Reste eingezäunt. Fast alle Bunker-

ruinen im Karlsruher Raum wurden in der Folgezeit aus Sicherheits- oder Platzgründen gänzlich entfernt.

Im Laufe der Zeit hat man nun aber den historischen (und mittlerweile ökologischen) Wert dieser Bunker-

ruinen (vergleichbar einer Burg oder Festung) erkannt und bemüht sich, die noch vorhandenen Reste zu

erhalten. In Baden-Württemberg stehen alle Ruinen des Westwalls seit 2005 unter Denkmalschutz.

Zurück, dann weiter auf Feldweg zum Knielinger See

Knielinger See

ehemaligen Rheinschlinge. Der Nordteil des Sees ist bereits seit 1980 Naturschutzgebiet. Nach

der zeitweiligen Planung eines Karlsruher Stadtteils am Rheinufer (Rheinstadt) und dem Ende

der Baggerarbeiten 1985 ist der größte Teil des Sees und seines Umfelds heute Naturschutz-

oder Landschaftsschutzgebiet. Der Bereich um den See ist ein Angel- und Naherholungsgebiet.

Der von Süden kommende Federbach durchquerte früher den See. Durch diese Einleitung des

nährstoffreichen Federbachs kam es zu Eutrophierung (Nährstoffzunahme) und daher besonders

im Sommer zu Sauerstoffmangel, so dass eine Sanierung des Sees dringend notwendig wurde.

Durch die seit 2014 durchgeführten Baumaßnahmen wurde Rheinfrischwasser in den See geleitet

und der Federbach am See vorbei geführt.

Tulladenkmal - Der Gedenkstein besteht aus Granit mit großen, weißen Kalifeldspatporphyroblasten.

lagerungen und damit ständige Grenzstreitigkeiten verhindert. Der Flusslauf wurde verkürzt, Dämme verhinderten Überschwemmungen

bei Hochwasser, die Schifffahrt wurde sicherer, neues Ackerland wurde gewonnen. Aber der Fluss hatte nun eine viel höhere Fließge-

schwindigkeit und vertiefte infolgedessen durch Erosion sein Flussbett, was zu diversen Problemen (u.a. Grundwasserabsenkung, Ver-

steppung) führte. Die Rheinkorrektion bedeutete gleichzeitig einen wichtigen Schritt im Kampf gegen die damals im Rheingraben vor-

kommende Malaria.

geschaffen wurde. Der Zweckverband Pamina (Palatinat = Pfalz, Mittlerer Oberrhein, Nord Alsace) betreibt grenzüberschreitende Entwick-

lungsarbeit für den Raum. Eingebettet in den Rheinpark ist der "Landschaftspark Rhein", ein Karlsruher Naherholungsgebiet am Rheinufer,

das zum Stadtgeburtstag 2015 weitgehend fertiggestellt ist.

Am Rheindamm nach Norden bis zum Hofgut

Hofgut Maxau

Der Name stammt vom Markgraf Maximilian von Baden, der die ehemalige Rheininsel 1835 erwarb, nachdem das Gebiet durch die Rhein-

regulierung von der Pfalz zu Baden gekommen war. Lange Zeit wurde vorwiegend Viehzucht betrieben, in den letzten Jahrzehnten dominierte

der Ackerbau. Im Zuge der Gestaltung des "Landschaftsparks Rhein" nimmt heute das Hofgut eine zentrale Stellung ein. Das frühere Gasthaus

wurde wieder eröffnet. Am Rheindamm wurden Terrassen zum Sitzen und Verweilen gebaut und außerdem gibt es nun einen Mehrgenerationen-

spielplatz. Eine "Rheinpromenade" zwischen dem Yachthafen im Norden und dem Rheinhafen im Süden soll die Attraktivität für die Naherholung

erhöhen.

Rheinübergang Maxau/Blick nach Westen

andere für den Kraftfahrzeug- und Fußgängerverkehr. Diese Brücken sind der einzige Rheinüber-

gang im Großraum Karlsruhe, was bei den morgendlichen und abendlichen Pendlerströmen regel-

mäßig zu Staus im Bereich der Straßenbrücke führt. Auch weil die Straßenbrücke in absehbarer

Zeit umfassend saniert werden muss (wobei größere Verkehrsbehinderungen vorauszusehen sind),

wird über einen weiteren Brückenbau diskutiert.

Nachtrag 2016 zur Rheinbrücke

Diskutiert wird nun über einen zweiten Rheinübergang etwas nördlich der heutigen Brücke oder eine

"Ersatzbrücke", die zwischen den beiden bestehenden Brücken eingebaut werden soll. Die Stadt

Karlsruhe favorisiert die "Ersatzbrücke", Rheinland-Pfalz eine weitere Brücke nördlich des heutigen

Brückenstandorts.

Nachtrag 2018

Die Sanierung der Straßenbrücke, über die am Tag mehr als 80 000 Fahrzeuge rollen, hat nun ab November 2018 begonnen. Bei einer

Arbeitszeit von bis zu 14 Monaten und mehreren Vollsperrungen an Wochenenden sind gewaltige Verkehrsbehinderungen und große Pro-

bleme v. a. für die Pendler aus der Pfalz vorhersehbar. Gestritten wird weiterhin zwischen Bund, Rheinland-Pfalz und Stadt Karlsruhe über

den Standort einer nötigen neuen Brücke. Es wird diskutiert, ob eine "Ersatzbrücke" zwischen den vorhandenen Brücken oder doch etwas

weiter nördlich eine weitere Brücke gebaut werden soll. Auch die Anbindung dieser neuen Brücke an bisher bestehende Straßen (B10/B36)

ist sehr umstritten.

Nachtrag Februar 2019

Durch die Brückensanierung kam es nun ständig zu kilometerlangen Staus vor der Brücke - morgens stadteinwärts, abends stadtauswärts.

Es bleibt zu hoffen, dass nun endlich erkannt wird, dass eine Rheinbrücke für eine Großtadt mit über 300 000 Einwohnern und Tausenden von

Pendlern zu wenig ist.

Nachtrag Juni 2020 zur zweiten Rheinbrücke

Mit einem Vergleich zwischen den Kontrahenten Stadt Karlsruhe, BUND und dem Land Baden-Württemberg ist man nun dem Bau einer

weiteren Rheinbrücke etwas näher gekommen. Die neue Brücke mit Fuß- und Radwegen und Anbindung an B10 und B 36 soll etwas

nördlich der bisherigen Brücken gebaut werden.

Vor den Brücken nach Osten zur Stadtbahnhaltestelle Maxau

Straßenbahnhaltestelle Maxau

Die S-Bahn verbindet das Zentrum von Karlsruhe mit der Pfalz.

Rückfahrt in die Stadt

Zur Ausgangsseite zurück

mit Linkspfeil des Browsers